4月2日(水)、2025年のMARKファミリービジネス研究会が始まりました。

当研究会の代表世話人、岡本雄三の開講のご挨拶に続き、当研究会顧問の岡田邦彦様(J.フロントリテイリング特別顧問、元名古屋商工会議所会頭)から、CHANGE(変化)の時代に、3つのCHARGE、つまり負荷(今、何が起こっているのか)、充電(今、何が足りないのか)、攻撃(いつまでに何をやるのか)が重要。これを考えるのがMARKファミリービジネス研究会である、という心強いメッセージをいただいて開幕となりました。

たかが豆腐 されど豆腐

第一部:株式会社おとうふ工房いしかわ(愛知県高浜市)

代表取締役社長 石川伸 氏

4月のテーマは「安心・安全な「食」」です。

第1部の講師は 株式会社おとうふ工房いしかわ 代表取締役石川伸様です。大学を卒業し、大手食品会社で5年間勤務後、「日本一の豆腐屋になる」ことを夢見て明治時代から続く「石川豆腐店」の4代目として家業を承継した石川社長ですが、その道のりは厳しいものでした。

スーパーなどの量販店向け商品を製造するために大きな借金をして設備投資をしました。バブル崩壊もあり、市場は安価なものを欲しがっていると考えて打った手でしたが価格競争の中、売り上げは伸びませんでした。悩んでいる中で出会った自然食店の社長から「あなたの作っている豆腐は本物ではない、偽物だ」と言われます。

そこで奮起した石川社長は国産大豆にこだわり、長らく途絶えていたにがりを使った豆腐づくりに挑みます。試行錯誤の末、できあがったにがり豆腐は、価格は高いが、美味しいと評判を呼び、商売が軌道に乗ります。

石川社長はお客様が喜んで買ってくれる様子を見て、改めて自分の存在意義を考えました。そこで、「買ってもらうための豆腐つくりから、作りたい豆腐つくり」への熱い思いが湧いてきたと言います。

おとうふ工房いしかわの企業理念です。

- 日本の農業を守る

- 地球の環境を守る

- 食文化の継承と創造

- 地域貢献活動

特徴的なのは 1. の「日本の農業を守る」です。 国産大豆にこだわっている当社ですが、当時はコストのことを考え、国産大豆の中でできるだけ安い原料を買い求めていたと言います。

しかしある時、危機が訪れます。平成14年、15年 冷夏と台風が重なり、国産大豆は大凶作、価格が高騰し手に入らない事態に陥ります。カナダ産の大豆を使わざるを得なくなり、業績の悪化で多くの社員が辞める状況になりました。なんとか危機は乗り越えましたが、これからは外国産の大豆を使うようなことにならないよう、仕入れコストは上がっても農家と契約することで安定的に生産してくれる契約大豆に切り替えました。

それは「お客様を見ない 農家を見る会社になろう」という農家のためのビジネスへの転換となりました。とうふだけでなく、レストランの展開やパン製造への取組みも米農家、麦農家の応援の意味があります。おとうふ工房いしかわは、自分のことしか考えないビジネスではなく、同じ価値観を持つ消費者、農家、生産者などの関係者の相互理解、共感のビジネスへと歩みを進めています。

講演の最後に紹介されたのは「全ての人を幸せにしたい」という社是です。石川社長はとうふ屋だからできるこの社是を追求したいと締めくくられました。

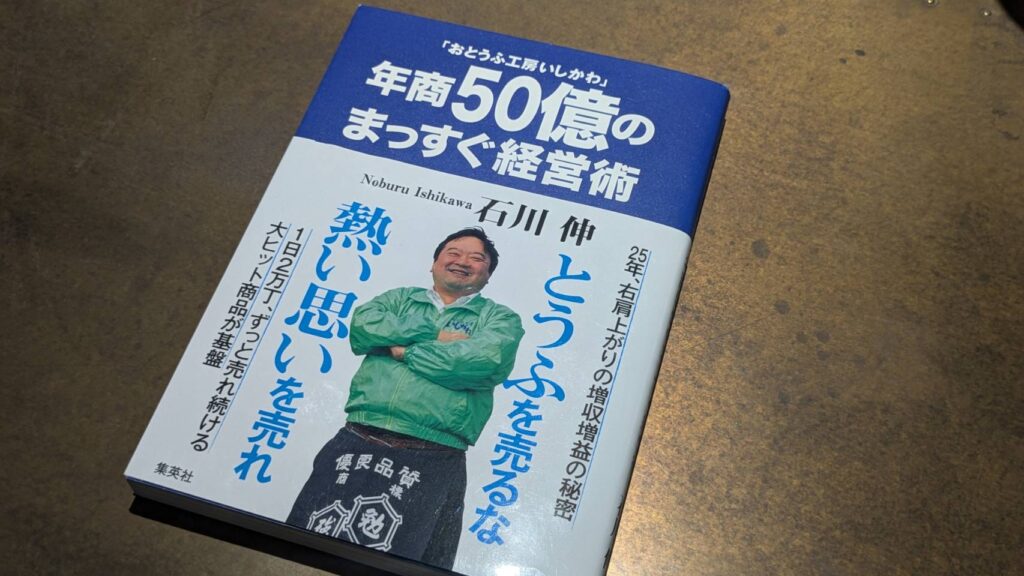

石川社長には『年商50億のまっすぐ経営術』という著書があるのですが、その本の帯には「とうふを売るな 熱い思いを売れ」とあります。まさに石川社長の熱い思いがひしひしと伝わる講演でした。

株式会社おとうふ工房いしかわ(愛知県高浜市)

代表取締役社長 石川伸 氏

日本の本当の食糧自給率と食糧危機の克服

第二部:愛知大学名誉教授、同大国際中国学研究センター元所長

高橋 五郎 氏

「安心・安全な「食」」というテーマによる第2部のビジネスよもやま話は、愛知大学名誉教授の高橋五郎様より、食糧安全保障の話を伺いました。

農林水産省が公表している我が国の食糧自給率は38%ですが、高橋教授によるとこの計算の根拠は不明(非公開)で誰も計算できないということです。政治的数字と言ってもよいかもしれません。政府が出している数字が正しくないという指摘は驚きですが、世界の国々を自給率の算出方法を見ても統一された公式があるわけではなく、これでは同じ条件で自給率を計算することはできず、従って国別に比較することもできないということになります。

そこで、高橋教授の考案された式を使って算出してみると日本の自給率は20%弱と試算されます。政府の公表値の半分ほどの値が実際の姿というわけです。高橋教授の試算によると韓国や台湾も日本と同じくらいに自給率は低く、これは工業発展が急速に進んだ国の特徴かもしれません。

地球規模で見ると人口は増え続け、それに伴う食料消費の増加、異常気象の影響による収穫量の減少、そこで万一台湾有事のような事態でも起これば日本で餓死者が出てもおかしくないとのことです。

では、どうすれば食糧自給率を上げることができるのでしょうか。高橋教授は農業に若い世代を呼び込む施策が重要だと考えます。若者がいない産業は破産します。そうならないために農地法の改正が必要だと高橋教授は主張されています。そもそも農地法は農家を守るため、農家が農業に専念できるようする目的で制定されましたが、いろいろな規制が設けられていることで、今や新規参入の壁となっています。

高橋教授は長年農地法を改正あるいは撤廃することで、誰でも自由に農業ができ、農地を所有できる国にすべきだと声を上げ続けていらっしゃいますが、最近ようやくそうした声を聞こうという空気が出てきたようです。

最後に最近のトピックとして、コメ不足の話題にも触れていただきました。

農林水産省はコメの価格高騰の原因を流通やインバウンド観光客の増加だと説明していますが、これは誤りで、人手不足、予算不足による米の作況指数を調べる調査員が減ったことや、異常気象で米の粒数から予想する実の出来具合が悪かったりして、生産量予想の精度が低くなり、米の生産量が政府の発表数字より実際は40万トン少なかったことにあるようです。今後、日本の食糧自給率の実態を正しく知らしめることで消費者の意識が変わり、よい方向に向かうことを期待したいと思います。