10月1日にMARKファミリービジネス研究会の第7回、10月例会を開催しました。

今回はファミリービジネスのオーナー、経営者、親族を会員とする国際組織ファミリービジネスネットワーク(FBN)の日本支部であるファミリービジネスネットワークジャパン(FBNJ)のワークショップも兼ねた催しとして、FBNJの高梨一郎理事長を始め、メンバーの皆様にも東京からご参加いただきました。

当日は、午前中にネーム印でおなじみのシヤチハタ株式会社の稲沢工場を見学しました。シヤチハタは企業名と商品名が一致する今では稀有な会社ですが、今年で創業100年を迎えます。

シヤチハタの製造部門のシヤチハタテクノ株式会社の犬飼伸浩社長よりシヤチハタのこれまでの100年とこれからの100年についてのお話をお聞きした後、実際のネーム印やスタンプ台の製造現場を拝見し、高い技術力と自動化された生産システムによる徹底した品質管理体制に深く感銘を受けました。

続いて午後から開催した10月例会のテーマは「商人道」です。

『ユニクロ柳井正が実践する原則と成長のための5つの質問』

第一部:商い未来研究所(千葉県船橋市)

笹井 清範 氏

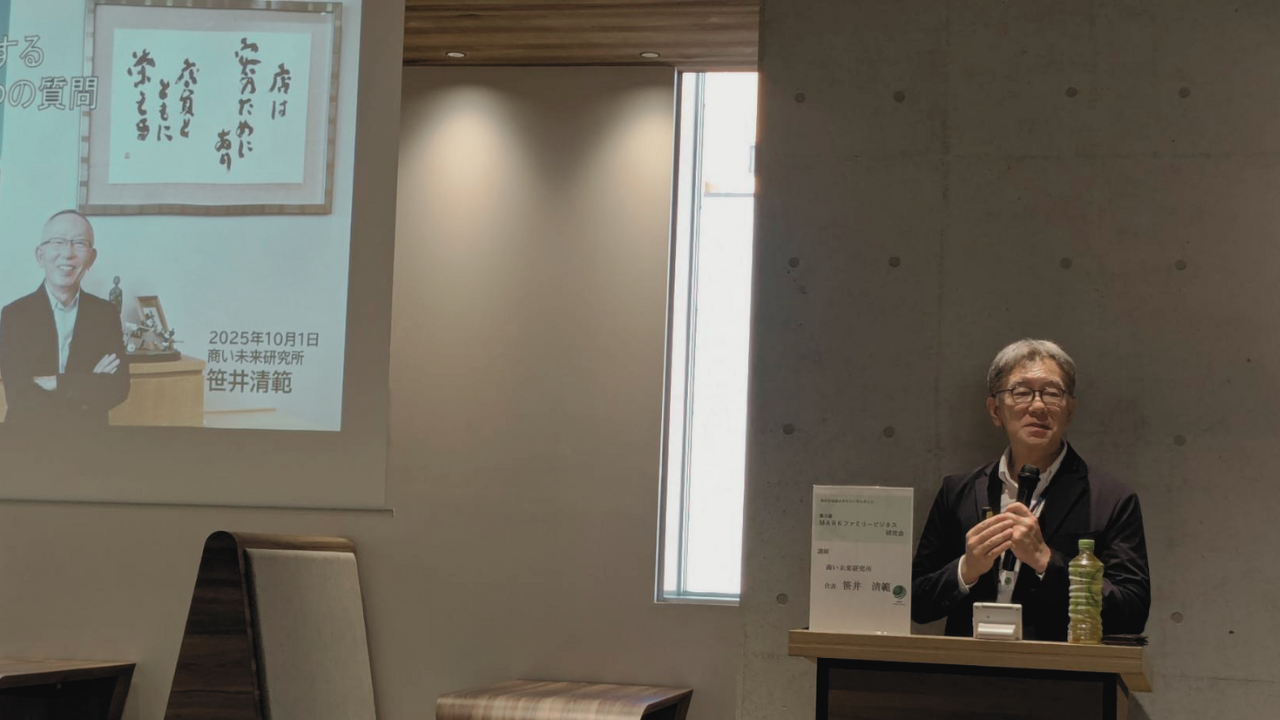

講師は、商い未来研究所代表の笹井清範様です。笹井様は雑誌「商業界」で現場取材を重ね、2007年より編集長。取材対象は中小独立店から大手チェーンストア、小売業から飲食・サービス業、卸売業、メーカー、農業まで幅広い企業規模・業種を網羅。取材累計は25年で4000社を超え、そこに共通する“繁盛の法則”の体系化をライフワークとされています。

講演の前半は、そんな豊富な取材先からユニクロのファーストリテイリング社柳井正社長を取り上げ、その成長と繁盛の秘密を解き明かされました。

山口県に2店舗を構える紳士服店の2代目として、1972年にいやいや事業を継いだ柳井でしたが、ユニクロは今ではアパレル製造小売業で売上げは世界3位(3.1兆円)、時価総額ではスペインのZARAに次いで世界第2位という巨大企業に育て上げました。その成長の要因はさまざまあるのでしょうが、柳井は「店はお客のためにある」という商売の原理原則とも言える言葉が原動力になったと言っています。

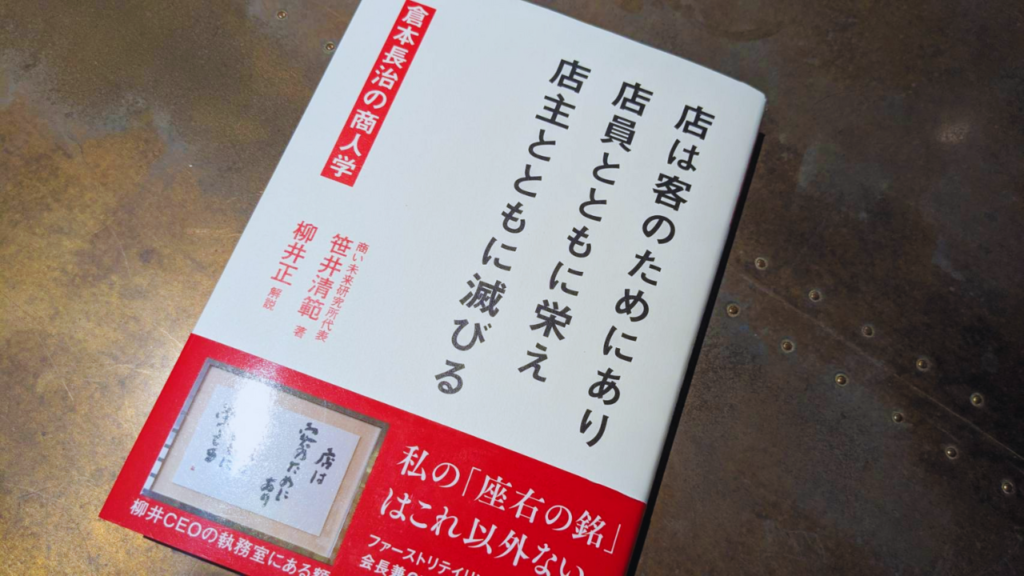

「店は客のためにあり、店員とともに栄え、店主とともに滅びる」 柳井が座右の銘だと語るこの言葉を唱えたのが、笹井様が編集長を務められていた雑誌「商業界」の創設者で初代編集長の倉本長治です。戦後の商業界に多大な影響を与えた倉本のこの言葉を今回の講演では、ドラッカーの言葉と重ね合わせ、その本質を分かり易く解き明かされました。マーケティングでよく知られた概念に、4Pがあります。製品(Product)、価格(Price)、流通(Place)、プロモーション(Promotion)の4つの要素を指し、企業のマーケティング戦略の基本と言われます。笹井様はユニクロの成功の本質として、もうひとつの4Pがあると指摘します。

その4Pは理念(PHILOSOPHY)を中心に、物語(STORY-RICH PRODUCT)、体験(PERSONALIZED EXPERENCE)、品質(PROOF OF QUALITY)からなります。「理念が商品の方向性を決め、商品の物語性が顧客の心を動かし、パーソナライズされた体験が購入に結び付き、品質の証明が長期的な信頼を支える。」ということです。結果として、4つの要素がそろうことで。顧客が迷わず選ぶブランドになるわけです。ちなみ4Pの中心にあるユニクロの理念は「服を変え、常識を変え、世界を変えていく-LifeWear/Made for All」です。

また、大企業も中小企業も規模は違ってもブランドを強くする道筋は一貫しているとして、有名なドラッカーの5つの質問を題材にユニクロの回答と自社の回答を比較してみることを勧められました。

(参考)ドラッカーの5つの質問

- 私たちの使命は何か?

- 私たちの顧客は誰か?

- 顧客にとっての価値は何か?

- 私たちの成果は何か?

- 私たちの計画は何か?

講演の後半は柳井が師と仰ぐ倉本長治の商売十訓の解説があり、今月の商人道というテーマに通じる「商いは何のためにするのか?」という問いに対し、倉本の「商売は今日のものではない。永遠のもの、未来のものと考えていい。それでこそ、本当の商人なのである。人は今日よりもより良き未来に生きなければいけない。」という言葉で答えをいただきました。

最後はこれも倉本の「この一瞬の積み重ねこそ君の全生涯」という言葉で締めくくられ、毎日誠実に努力を継続することの大切さを考えさせられました。

『石門心学の教えと歩み-開祖石田梅岩と商いの関係にふれながら』

第二部:出雲大社 大社國学館 講師(広島市)

中道 豪一 氏

第1部の講演で取り上げた倉本長治は「昭和の石田梅岩」と呼ばれた人物です。そこで第2部ビジネスよもやま話では、石田梅岩を取り上げ、出雲大社・大社国学館講師の中道剛一様を講師にお招きしました。

石田梅岩は江戸中期の京都の町人ですが、彼により創始された教えは「石門心学」と呼ばれます。その教えは生活哲学であり、山東京伝の『心学早染草』が当時のベストセラーになるなど、庶民から武士、公家にいたるまで爆発的に支持されました。

梅岩は商人について「商売で利益を得ることは不正なことではなく、正しく商業活動をして富を作ることは、商人の道」であると説き、日本の商業道徳の祖とも言われます。

石門心学に関連する概念(考え方)には、性(せい、性質や性能の性)、倹約などがあり、善玉・悪玉といった石門心学から生まれた言葉もあります。かつては日本各地に石門心学の道場があり、そこで多くの人が修業に励んでいました。現代の我々も思いもよらないところで石門心学の教えを身に着けているようです。

アメリカの宗教社会学者のR.N.ベラーは「石門心学は、日本を近代化に導いた存在ではないか」とその著書で述べていますが、日本人特有の精神性のようなものがあるのならば、石門心学の教えがその礎を形成するのに大きな影響を与えていると感じました。

石門心学の第一歩は、一度自分というものを消して自分の真の姿を見つめ、そして相手の立場に立つことです。そこで相手の良さを理解し、各々の最適な生き方を求めるという教えです。

残念ながら、今の分断の世の中で、それが意識されにくくなっているとすれば、大変残念なことだと思います。江戸時代という昔の話ですが、極めて今日的なテーマだと実感しました。