9月3日にMARKファミリービジネス研究会の第6回、9月例会を開催しました。

9月のテーマは「顧客の心をつかむ」です。

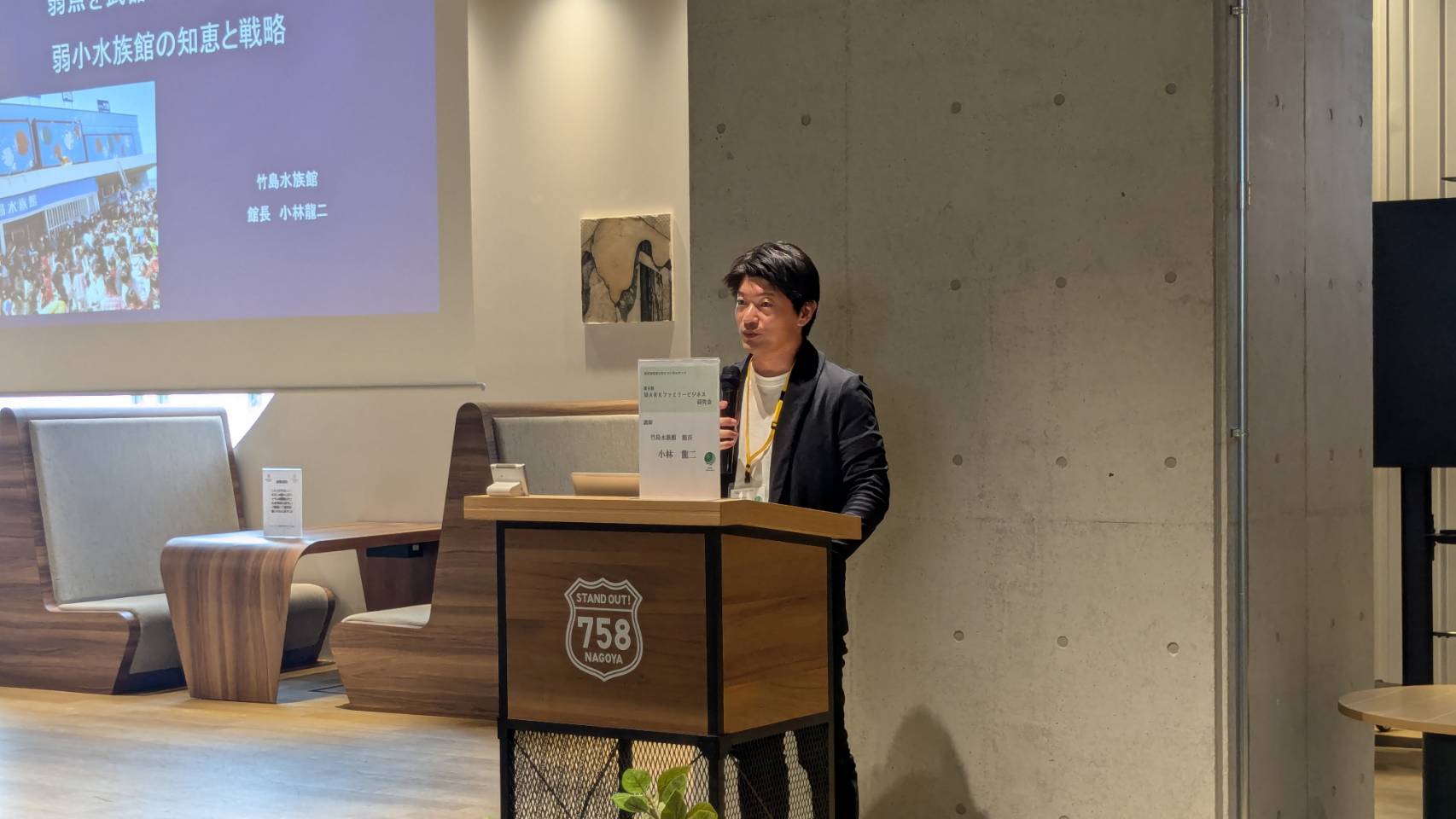

『弱点を武器にV字回復した弱小水族館の知恵と戦略』

第一部:竹島水族館

館長 小林 龍二 氏 氏(愛知県蒲郡市)

講師は最近、頻繁にメディアで取り上げられていて、ご存じの方も多いと思いますが蒲郡の竹島水族館館長の小林龍二様です。

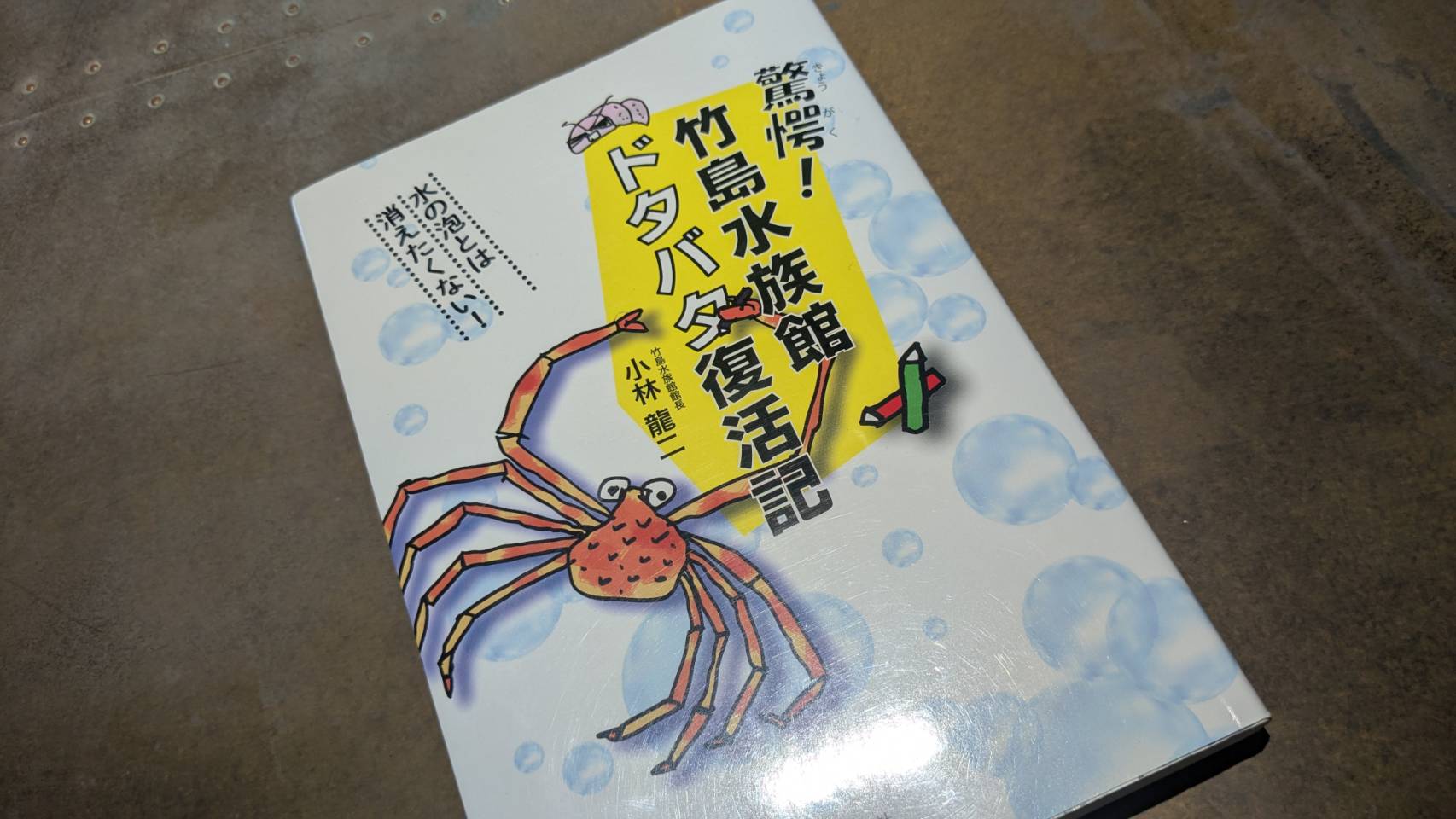

今でこそ、年間48万人もの入館者がある人気水族館ですが、20年前の平成の時代は20万人を切る年もあり、閉館の危機にありました。当時のそんな危機の時期であっても、蒲郡市立の施設ということもあって飼育員ら従業員の危機感は薄く、「しかたがない」という雰囲気に包まれていたそうです。小林館長をはじめ、立て直しに燃える仲間たちと改革を試みましたが、「古い」「小さい」「お金がない」「人気の魚がいない」「職員のやる気がない」というないないづくしの現実を克服するにはどうしたらいいのか先が見えなかったそうです。

経営分析の手法のひとつにSWOT分析があります。現状をStrength(強み)、Weakness(弱み)、Opportunity(機会)、Threat(脅威)の4つの要素から分析し、戦略を考えるものです。

一般的にSWOT分析から導かれる戦略(クロス戦略分析)には以下のものがあります。

- 強みと機会の組み合わせ:積極戦略…自社の「強み」を最大限に活かして、外部の機会を捉える戦略です。

- 弱みと機会の組み合わせ:改善戦略…弱点を改善することで、新たなチャンスをものにする機会を創出する。

- 弱みと脅威の組み合わせ:防衛戦略…自社の弱みを認識し、外部の脅威による悪影響を最小限に抑える。

- 強みと脅威の組み合わせ:差別化戦略…自社の強みを活かして、外部の脅威を回避または軽減する戦略。

弱みばかりの竹島水族館が選んだのは、これらの戦略とは違う、「弱点を武器にする」、「ダメなところをうまく使う」といった弱みを強みに変える戦略です。経営分析からは生まれてこない戦略に挑んだわけです。

例えば、アシカショーでうまく芸のできないアシカを、プールから出しお客様がタッチできるようにしたり、大きいものは3メートル以上にもなるタカアシガニを入れるだけの大きな水槽がない代わりに、小さな水槽に入れてこれもお客様が触れるようにするタッチングプールをつくるなど、弱みを強みに変えるアイデアを形にして行きます。

弱みを強みに変えるアイデアは、これだけではありません。水槽の横に掲示する解説を飼育員の手書きの解説にし、おまけにそこに書いてある内容は、魚の解説ではなく、食べたらウマいとかこんな調理法がおススメといった内容です。

あるいは、他の水族館から引き取った水族館ではあまり人気のないウツボをひとつの水槽に50匹くらい投入し、キモチワルさを強調して展示することで、人気の水槽となりました。

ここには書ききれませんが、講演の中ではおもわず笑ってしまうようなエピソードや「そんなバカな、でもなるほど」といった話がたくさん紹介されました。これらの発想のもととなったのは、飼育員にとっての当たり前が、お客様から見たら当然ではないこと、職員の常識はお客様の非常識であることに気づいたことです。

小林館長は、飼育員には、飼育員の楽しみではなく、お客様が楽しいと感じる視点を持つことが大切。魚の観察ではなく、お客様を観察することでなにか情報やヒントをつかむよう徹底しているそうです。自分の常識を疑って、既存のやり方に疑問を持ち、視点を変えてみることはビジネスの社会でもたいへん意味のあることだと考えます。

講演中は、笑い声が絶えず、楽しく聴かせていただきましたが、その裏で従業員、飼育員の皆さんをひとつにまとめ、同じ方向を向かせて頑張れる体制を作り上げられるまでには大変なご苦労や努力があったものと思いました。実際、何人かの脱落者もいらっしゃったようです。組織を率いる経営者にとっては、大いに共感できるところであり、参考になった講演でした。

竹島水族館

館長 小林 龍二 氏 氏(愛知県蒲郡市)

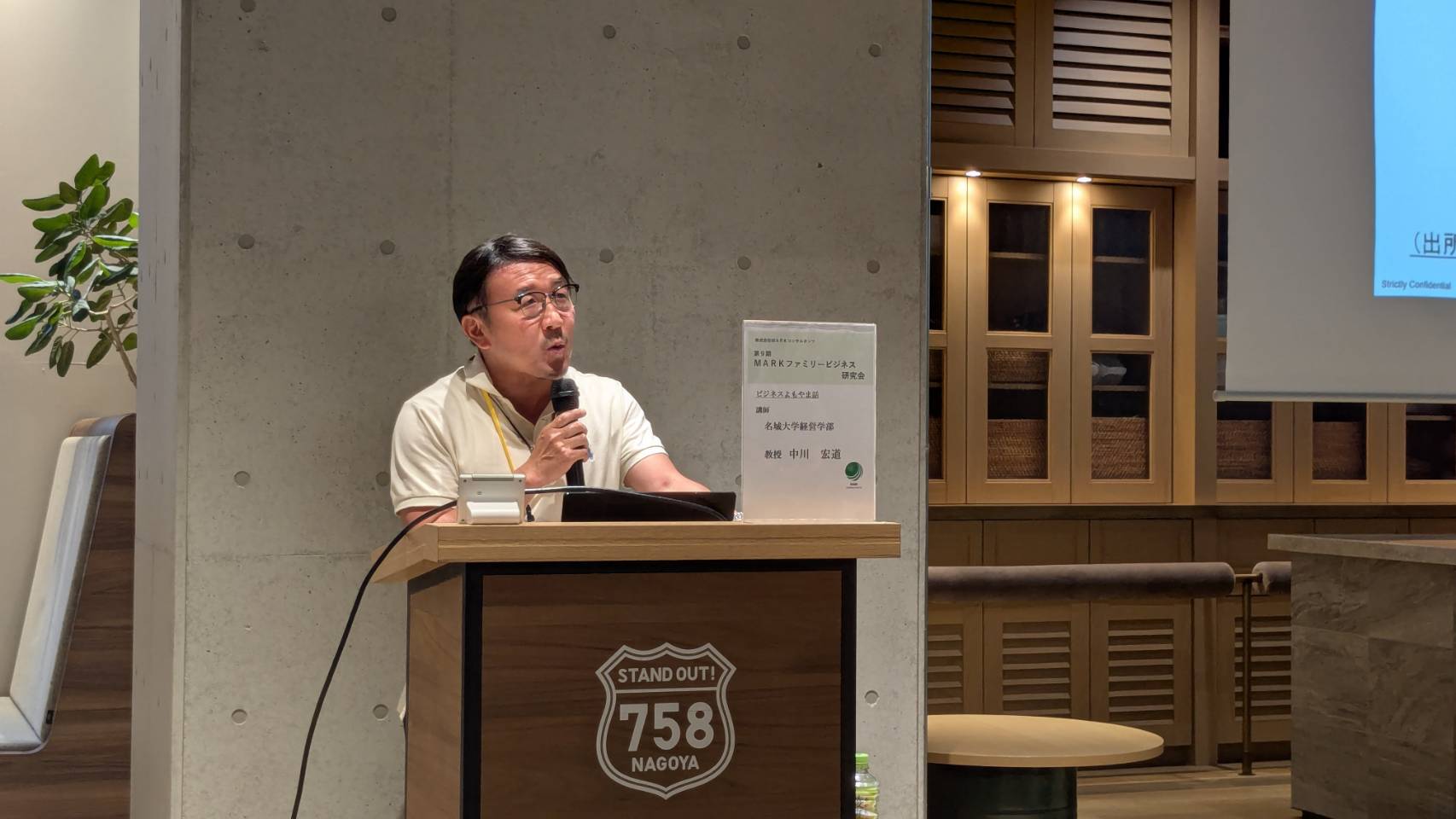

『買い物にひそむ心理学』

第二部:名城大学経営学部 教授

中川 宏道 氏

竹島水族館はお客様の声を直接聞くことで改革を進めたわけですが、人間の心理をよく知れば、お客様を買う気にさせることができます。それを第2部「ビジネスよもやま話」の『買い物にひそむ心理学:なぜ思わず買ってしまうのか?』で、名城大学経営学部中川宏道教授から教えていただきました。

取り上げたのはプロスペクト理論。多くの人にとって得した時の快感よりも、損をした時の不快感のほうが大きいというものです。得をするのに鈍感で、損をすることに敏感という訳です。

そして損得の分かれ目はゼロではなく、「この商品ならばこのくらいの価格が妥当だ」という消費者の判断基準(参照価格)になります。参照価格を参考に商品の価格設定を行うこと、そして損をすることを避けたいという気持ちにさせ、「これを今買わないと損だ」と思わせることが効果的です。

プロスペクト理論から導かれるものにフレーミング効果があります。例えばアイスクリームを大きなカップに入れて売るより、小さなカップからはみ出るように盛り付けることで、実際は大きなカップの中身より量が少なくても、高く売れるというような例です。

また買い物だけでなく、無謀だと分かっていながら第二次世界大戦を始めるという非合理的な選択をしてしまった理由を人間心理の面から解き明かすなどアカデミックな理論を身近な例にあてはめながら分かりやすく解説していただきました。講演を通して、日ごろはあまり気に留めていない自らの消費行動というものを見直す良い機会をいただいたと思います。